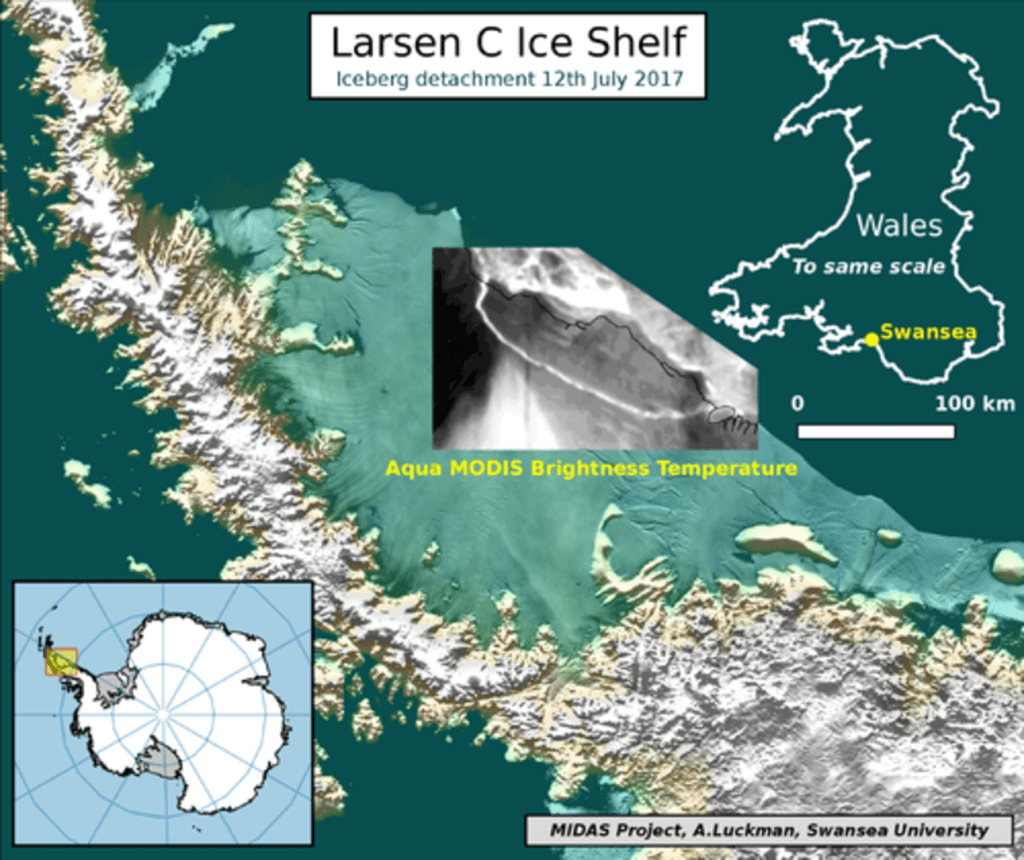

Un iceberg de mille milliards de tonnes – l’un des plus grands jamais observés – s’est détaché de la plateforme Larsen C en Antarctique, faisant reculer le front de glace de 40 km. Le vêlage s’est déroulé entre le lundi 10 juillet et le mercredi 12 juillet 2017, ont annoncé les scientifiques du projet MIDAS (Royaume-Uni), se basant sur des données satellitaires de la NASA. L’iceberg, qui devrait être baptisé A68, fait 160 km de long et 5 800 km².

Le coup final a été détecté par une image infrarouge thermique prise par le satellite Aqua MODIS de la NASA (résolution de 1 km) et confirmé par l’instrument Suomi VIIRS.

L’évolution de la faille avait été surveillée cette année grâce aux données provenant des satellites Sentinel-1 de l’Agence spatiale européenne. Sentinel-1 est un système d’imagerie radar capable de fournir des images malgré la couverture nuageuse et l’obscurité polaire hivernale. Le développement récent des systèmes satellitaires tels que Sentinel-1 et MODIS a considérablement amélioré la capacité des scientifiques à surveiller les régions polaires.

L’iceberg pèse donc 1 000 000 000 000 tonnes mais il flottait déjà, de sorte qu’il n’a pas d’impact immédiat sur le niveau de la mer. Avec le vêlage de cet iceberg, la plateforme Larsen C se retrouve amputée de 12% de sa surface.

D’après les chercheurs de Swansea impliqués dans le Projet MIDAS, la nouvelle configuration est potentiellement moins stable qu’avant la faille. Il y a un risque que Larsen C puisse éventuellement suivre l’exemple de son voisin, Larsen B, qui s’est désintégré en 2002 suite à un événement de vêlage induit par une faille similaire en 1995.

L’iceberg est l’un des plus importants observés et son évolution future est difficile à prévoir. Il peut rester en une seule pièce, mais il est plutôt susceptible de se briser en fragments. Une partie de la glace peut rester dans la région pendant des décennies, alors que certaines parties de l’iceberg peuvent dériver vers le nord dans des eaux plus chaudes.

La plate-forme de glace Larsen C, qui a une épaisseur comprise entre 200 et 600 mètres, flotte sur l’océan au bord de la péninsule antarctique, retenant le flux de glaciers qui l’alimentent.

Les chercheurs du projet MIDAS ont surveillé la faille dans Larsen C pendant de nombreuses années, suite à l’effondrement de la plateforme de glace Larsen A en 1995 et à la rupture soudaine de Larsen B en 2002. Ils avaient signalé l’agrandissement rapide de la faille de Larsen C tout au long de l’année 2017.

Un lien avec le réchauffement climatique ?

D’après Martin O’Leary, glaciologue de l’Université de Swansea et membre du projet MIDAS, il s’agit sans doute d’un événement naturel sans lien démontré avec le changement climatique. Des images des années 1980 ont permis de constater que le rift était déjà en formation. La plateforme ne s’en trouve pas moins dans une position très vulnérable, ajoute-t-il.

Il y a actuellement un débat sur le rôle du changement climatique dans le détachement de cette plateforme. Des études ont bien sûr déjà montré que plusieurs plateformes de l’Antarctique étaient fragilisées par un double réchauffement (par le dessus et par le dessous) et des analyses ont permis de connaître leur amincissement. Actuellement, les scientifiques n’ont pas toutes les données nécessaires pour savoir ce qui se passe dans l’environnement de Larsen C. Des données ont montré un amincissement continu de Larsen entre 1994 et 2012.

Dans une étude publiée dans la revue Science en septembre 2014, des chercheurs affirmaient que la cause principale de la rupture de Larsen B fut l’élévation des températures de l’air. Celles-ci ont en effet augmenté en moyenne de plus de 2,5°C dans la péninsule Antarctique depuis 50 ans. Cette région est celle de l’hémisphère sud qui a connu le plus fort réchauffement depuis les années 60, quasiment au même rythme que l’Arctique. Avant l’éclatement de Larsen B, la péninsule antarctique avait été marquée par une série d’étés chauds qui ont culminé avec l’été 2002. De même, l’Antarctique a connu des anomalies positives entre décembre 2016 et mars 2017.

D’après cette étude parue dans Science, les températures record de 2002 ont fait fondre la surface de la plateforme, créant des lacs d’eau fondue. Ceux-ci se sont engouffrés dans la glace à la faveur de crevasses, ce qui a fini par augmenter la pression dans la plateforme et l’a fait éclater.

Les scientifiques du projet MIDAS n’avancent pas la même explication pour 2017 mais une autre étude publiée dans Nature Communications en juin 2016 a confirmé le rôle que pouvaient avoir ces lacs d’eau fondue sur la plateforme Larsen C.

Sur le site The Conversation, l’un des membres de l’équipe MIDAS, le professeur Adrian Luckman, estime qu’il faudrait avoir plus d’éléments pour dire si le réchauffement climatique a eu un rôle. Si la plateforme de glace devrait être moins stable à l’avenir, un éclatement total de la plateforme pourrait prendre des années ou des décennies.

Au total, depuis, les années 1970, les différentes plateformes Larsen ont perdu 19 000 km² (à titre de comparaison, l’Ile de France fait 12 000 km², la Belgique 30 000 km²), selon Eric Rignot. Ce glaciologue de la NASA, interrogé par le Washington Post, ne croit pas que la plateforme Larsen C ait cédé dans le cadre d’un cycle naturel. Il voit la marque du réchauffement climatique dans cet événement inédit depuis 1893, date à laquelle la plateforme a été longée par le marin norvégien Carl Anton Larsen.

Répondre à Johan Lorck Annuler la réponse.