Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de la NASA démontre l’exactitude des chiffres récents du réchauffement planétaire. En plus d’être un ensemble de données indépendant, les produits AIRS de mesure infrarouge complètent ceux des stations au sol de la NASA (GISTEMP) avec une résolution spatiale supérieure à celle de GISTEMP et ont une couverture du globe plus large, malgré une durée d’archive réduite.

Une nouvelle étude publiée par Joel Susskind et Gavin Schmidt, de la NASA, montre les résultats des mesures de la température de surface la Terre prises par un système de mesure infrarouge par satellite appelé AIRS (sondeur infrarouge atmosphérique) de 2003 à 2017.

Les mesures infrarouges ont été comparées à des analyses d’anomalies de la température de surface effectuées par des stations au sol et à la surface des mers, principalement le Goddard Institute for Space Studies (GISTEMP), le jeu de données classique de la NASA.

L’objectif était de voir si les résultats précédemment rapportés du réchauffement climatique, décrits dans de nombreux ensembles de données basées au sol, comme GISTEMP, pouvaient être confirmés par des sondeurs infrarouges atmosphériques (AIRS).

Le sondeur infrarouge à haute résolution spectrale AIRS a été lancé sur le système d’observation de la Terre (EOS) Aqua en 2002.

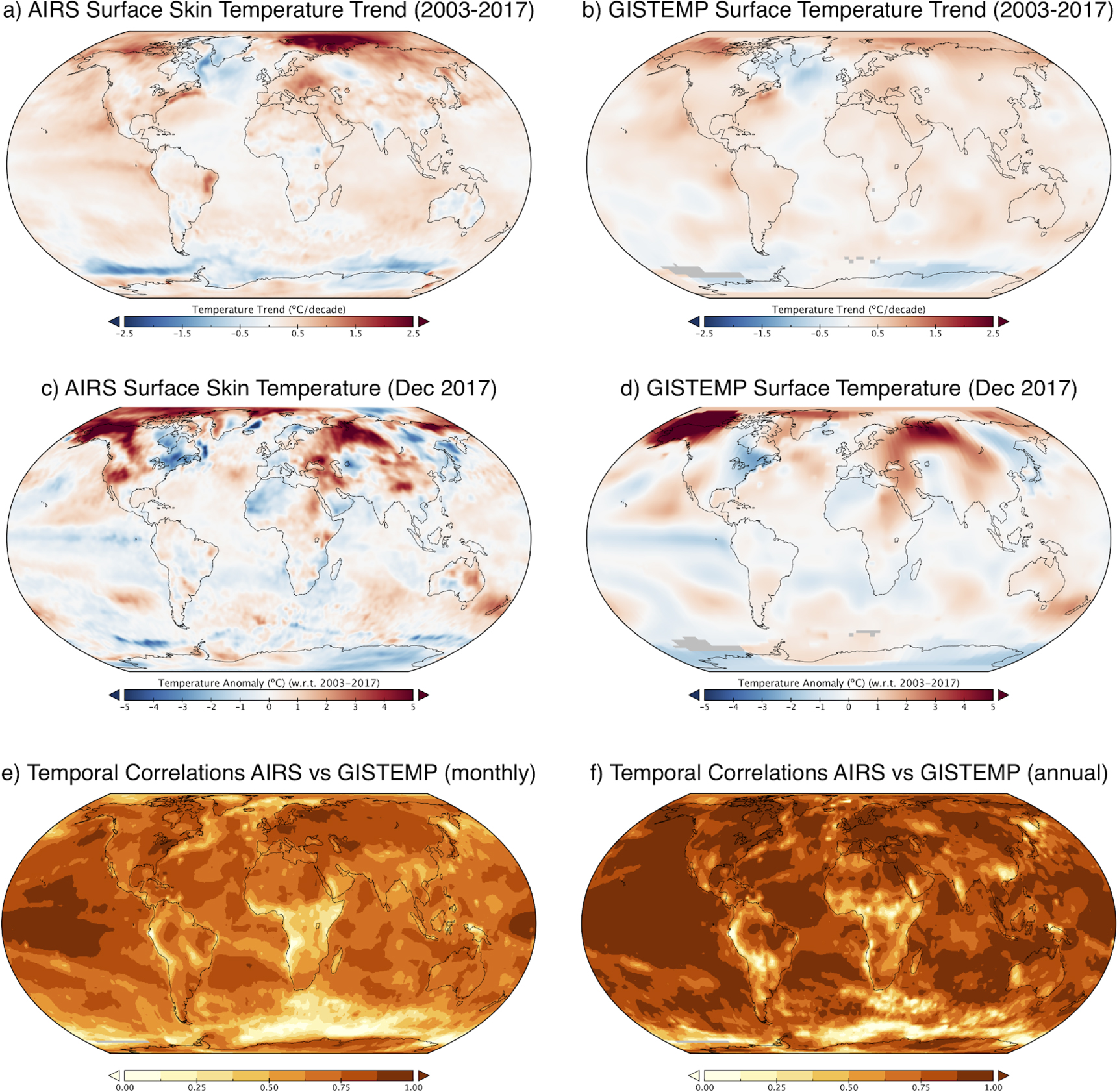

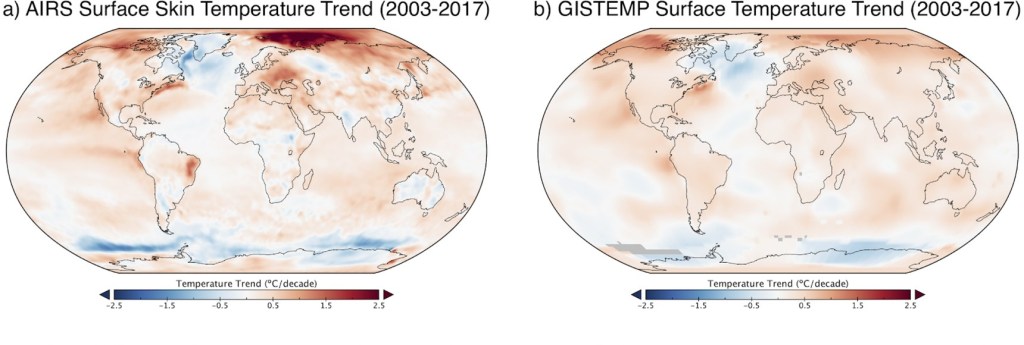

Le résultat est assez clair : les scientifiques ont constaté un haut niveau de cohérence entre les deux archives au cours des 15 dernières années. Leurs résultats sont publiés dans Environmental Research Letters.

Les données AIRS complètent avantageusement celles de GISTEMP, car leur résolution spatiale est supérieure et leur couverture globale est plus complète.

Les deux ensembles de données démontrent que la surface de la Terre s’est réchauffée à l’échelle mondiale au cours de la période d’observation disponible, et que 2016, 2017 et 2015 ont été les années les plus chaudes, dans cet ordre.

Les données AIRS reflètent la température à la surface des océans, des terres et des régions couvertes de neige et de glace dans les tous premiers millimètres.

Les données de surface GISTEMP, de leur côté, sont un mélange d’anomalies de données atmosphériques tirées des stations au sol et d’anomalies de température de surface de la mer. Ces mesures sont recueillies par un réseau mondial de stations météorologiques, de navires et de bouées.

Pour comparer les deux, les chercheurs ont construit des climatologies mensuelles pour chaque mois et pour chaque ensemble de données, en faisant la moyenne des valeurs mensuelles de 2003 à 2017, avec des anomalies pour un mois donné, pour une année donnée, définies par la différence entre la valeur du point de la grille pour ce mois-ci à partir de sa climatologie mensuelle.

Jusqu’à présent, les mesures satellites publiées par UAH et RSS, qui reflétaient la température de la troposphère inférieure, n’avaient pas servi de validation directe des mesures réalisées par les stations au sol. UAH et RSS ne mesurent pas directement la température à la surface du sol, mais interprètent la température à partir du rayonnement dans la basse troposphère.

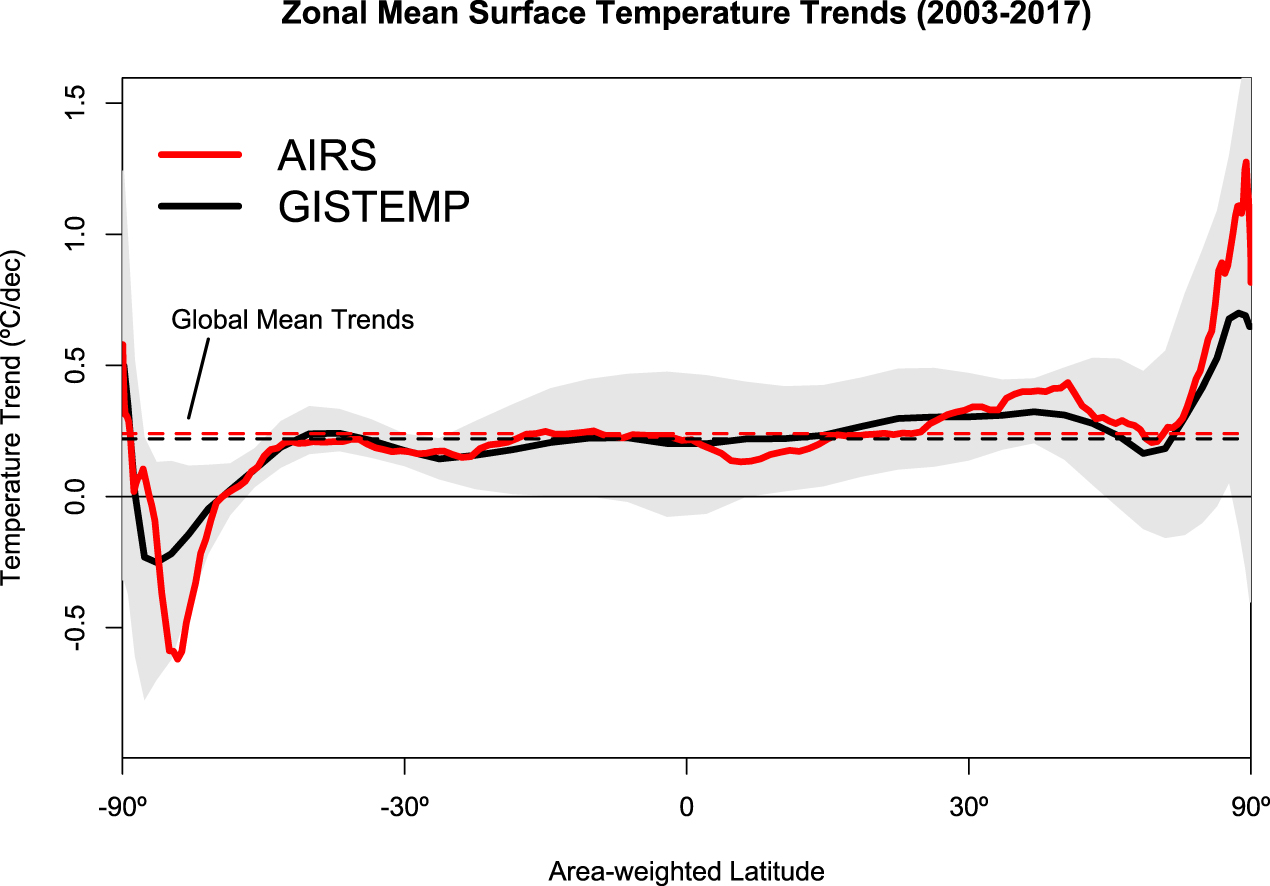

La concordance des anomalies mensuelles moyennes globales des séries temporelles AIRS et GISTEMP est très bonne, avec une corrélation temporelle de 0,92. Les données AIRS indiquent une tendance au réchauffement à court terme légèrement supérieure à celle trouvée dans GISTEMP ou les autres produits. Les tendances moyennes mondiales sur 15 ans sont de 0,24 °C /décennie pour AIRS et de 0,22 ° C/décennie pour GISTEMP.

Les données des stations météorologiques et les mesures de la surface de l’océan ont quand même l’avantage de remonter au 19ème siècle, ce qui permet des estimations du changement de température sur le long terme.

La comparaison entre AIRS et GISTEMP montre que les mesures à la surface sous-estiment peut-être les changements de température dans l’Arctique. Cela pourrait signifier que le réchauffement est plus rapide que prévu aux pôles.

Les tendances de la température de surface des AIRS indiquent que les mers de Barents et de Kara ont enregistré le réchauffement le plus important au cours des 15 dernières années, avec des tendances supérieures à 2,5 °C/décennie.

Ces travaux montrent que les analyses complémentaires de la température de surface par satellite constituent une validation importante des estimations basées sur les mesures directement au sol.

Répondre à Jean-Christophe Adsuar Annuler la réponse.