Le contenu en chaleur des océans – qui a atteint un niveau record en 2018 – affiche une progression quasi-constante. « Quasi », car les épisodes El Niño ont ponctuellement tendance à relarguer un peu de cette chaleur. Une étude publiée en mars 2018 permet de comprendre les transferts de chaleur des deux derniers gros El Niño : 1997-98 et 2015-16. Avec des résultats surprenants.

Le changement climatique est plus facile à détecter dans l’enregistrement du contenu calorifique de l’océan qu’à la surface. Par exemple, le contenu en chaleur de l’océan n’a pas connu de véritable ralentissement au milieu des années 2000, contrairement aux enregistrements de la température de l’air. Cependant, les fluctuations ne sont pas inexistantes. ENSO (El Niño / Oscillation Australe) est intimement lié à l’alternance des phases d’accumulation et de décharge du contenu calorifique océanique dans le Pacifique équatorial.

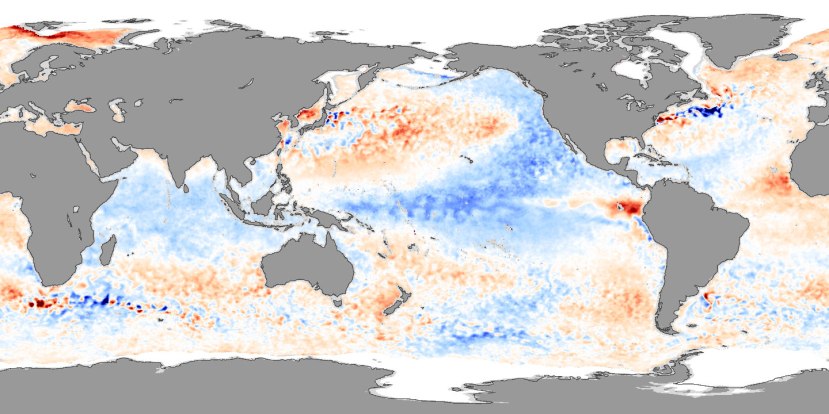

L’événement El Niño de 2015/2016 a présenté des anomalies de température de surface de la mer similaires à l’événement record de 1997/1998. Cela a contribué à faire de 2016 l’année la plus chaude jamais enregistrée, comme l’avait été 1998 en son temps.

El Niño 1997 comparé à El Niño 2015. Source : NASA

Les épisodes El Niño sont caractérisés par des eaux de surface tropicales anormalement chaudes dans le Pacifique et par une libération de chaleur dans l’atmosphère. L’évaporation nécessite beaucoup d’énergie thermique. Elle refroidit les océans tout en humidifiant l’atmosphère, préparant les conditions froides ultérieures qui surviennent avec La Niña. Avec La Niña, lorsque les eaux océaniques sont froides, l’évaporation est moindre.

Une grande partie de la chaleur perdue dans l’océan Pacifique tropical au cours d’un événement El Niño est transportée hors de la région tropicale du Pacifique par l’atmosphère, ce qui alimente des changements climatiques dans le monde entier.

La chaleur est finalement réabsorbée par l’océan dans d’autres régions du globe (le réchauffement de l’atmosphère est donc temporaire) ou expédiée vers l’espace. Seule une fraction relativement faible de la chaleur échangée est immédiatement perdue dans l’espace par rayonnement dans la région du Pacifique tropical.

La quantification des anomalies énergétiques associées à ENSO est difficile, mais des progrès ont été faits récemment en matière de capacités d’observation, notamment dans les océans.

Une étude publiée en mars 2018 sous la direction de Michael Mayer, dans la revue Geophysical Research Letters, nous livre de précieuses indications sur les transferts de chaleur survenus lors des super El Nino de 1997-1998 et 2015-2016. L’étude a utilisé la réanalyse des océans ORAS5 (la réanalyse des océans est une méthode de combinaison des observations océaniques historiques avec un modèle océanique). Pour le diagnostic atmosphérique, les données de rayonnement par satellite proviennent de CERES et de réanalyses atmosphériques (ERA-Interim).

Les événements typiques El Niño ont pour effet net de refroidir l’océan Pacifique tropical. D’après l’étude de Michael Mayer, au cours d’El Niño 1997/98, les 300 mètres supérieurs du Pacifique tropical (en moyenne entre 30 ° S et 30 ° N) ont perdu environ 11,5 zettajoules (1 zettajoule = 1021 joule) au profit d’autres parties du système terrestre.

Carte du contenu en chaleur (0 à 300 m) de janvier 1997 à décembre 1998 d’après le système de réanalyse des océans ORAS5. Les flèches indiquent la direction des flux de chaleur et des flux anormaux à travers les frontières du Pacifique tropical (chiffres en ZJ). Les modifications du contenu en chaleur sont indiquées pour les océans de 0 à 300 m et et la profondeur totale (entre parenthèses). Source : Michael Mayer et al (2018).

On peut voit sur la carte ci-dessus la perte du contenu en chaleur du Pacifique tropical : -11,5 ZJ pour 0-300 m et -12,5 ZJ pour la profondeur totale. Le bilan est -11,7 ZJ vers l’atmosphère depuis le Pacifique tropical ; -1,2 ZJ via l’océan vers le nord, -6,8 ZJ vers le sud.

Les 7,2 ZJ, à l’ouest du Pacifique, correspondent au courant indonésien, appelé Indonesian Troughflow (ITF). L’ITF transporte généralement les eaux chaudes du Pacifique dans l’océan Indien. Le nombre positif associé à l’ITF représente la réduction du transfert de chaleur de l’ITF vers l’ouest pendant les événements El Niño.

Habituellement, la chaleur est évacuée pour une faible part vers l’espace dans les régions subtropicales du Pacifique par une augmentation du rayonnement à grande longueur d’onde (OLR).

Les transferts de chaleur latéraux dans les océans ne jouent qu’un rôle mineur dans la modulation du contenu calorifique moyen des océans dans le Pacifique tropical (OHC) loin de l’équateur, où se produit généralement une redistribution prononcée de la chaleur dans l’océan associée à ENSO.

Mais l’une des indications étonnantes de l’étude est que l’épisode El Niño 2015/2016 s’est distingué du schéma type : en dépit de températures de surface extrêmes, la teneur en chaleur de la partie supérieure de la mer du Pacifique tropical n’a pas diminué. Elle a augmenté même de 9,6 ± 1,7 ZJ (1 ZJ =1021Joules), en contraste frappant avec le fort précédent El Niño de 1997/1998 (−11,5 ± 2,9 ZJ) ! A noter qu’il s’agit du contenu en chaleur du Pacifique et non des océans dans leur ensemble.

Carte du contenu en chaleur (0 à 300 m) de janvier 1997 à décembre 1998 d’après le système de réanalyse des océans ORAS5. Les flèches indiquent la direction des flux de chaleur et des flux anormaux à travers les frontières du Pacifique tropical (chiffres en ZJ). Les modifications du contenu en chaleur sont indiquées pour les océans de 0 à 300 m et et la profondeur totale (entre parenthèses). Source : Michael Mayer et al (2018).

Il s’avère que la réduction sans précédent du volume du courant indonésien ITF a joué un rôle clé dans l’événement anormal de 2015/2016, d’après Michael Mayer et ses coauteurs. Et cette anomalie est probablement liée à l’intensification du réchauffement dans l’océan Indien au début des années 2000, quand le Pacifique a connu une phase froide.

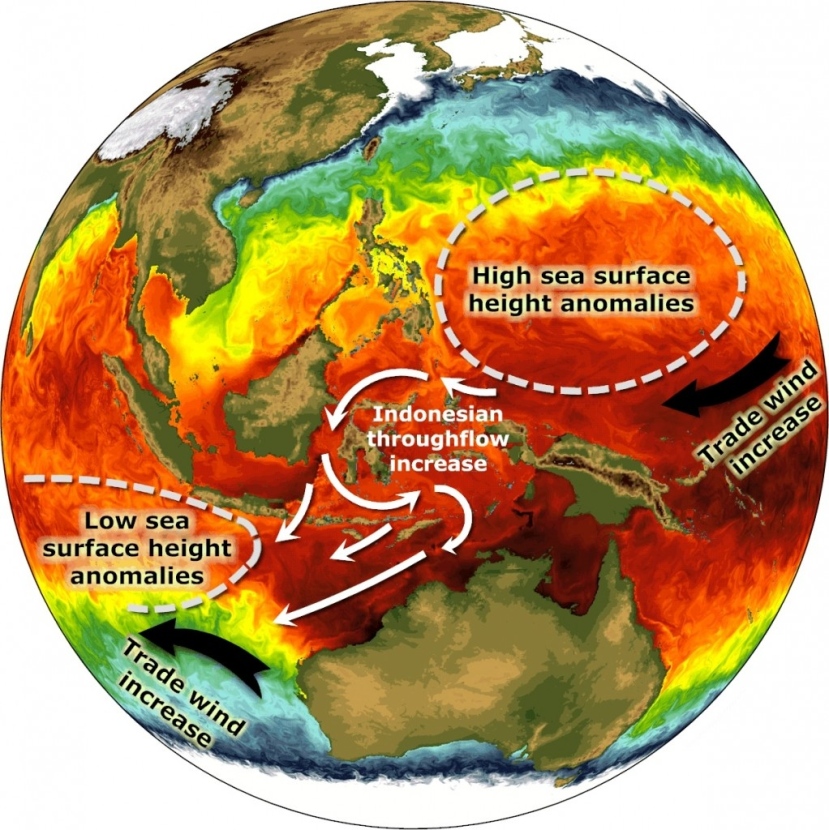

Transfert de chaleur du Pacifique vers l’Océan Indien (Source : Sang-Ki Lee et al)

Une étude publiée en mai 2015 dans la revue Nature Geoscience avait expliqué les causes du fort réchauffement des 700 premiers mètres de l’Océan Indien au 21è siècle. Les scientifiques avaient alors pointé la chaleur enfouie dans le Pacifique dans les années 2000, qui s’était frayée un chemin vers l’Océan Indien.

Des anomalies de transport de chaleur ITF positives persistantes ont été observées de 2006 à 2014, ce qui peut être lié à l’état négatif persistant de l’oscillation décennale du Pacifique (PDO) au cours de cette période. Conformément à ce que l’on peut attendre de ces flux thermiques exacerbés, une augmentation rapide du contenu en chaleur de l’Océan Indien a été documentée au cours de cette période, beaucoup plus forte que le réchauffement du Pacifique de 2006 à 2014.

Phase négative de l’oscillation décennale du Pacifique. Source : NASA.

On y revient aujourd’hui pour expliquer la persistance du contenu en chaleur dans le Pacifique en 2015-2016. Contrairement à la période précédente, il y a eu une forte réduction des transports de chaleur ITF en 2015/2016. L’anomalie de l’ITF en 2015/2016 peut être considérée comme un effet de rebond dynamique.

Les divergences dans les exportations de chaleur de l’océan Pacifique tropical expliquent l’essentiel des différences énergétiques entre les deux super El Niño. La principale contribution étant la modification de l’ITF , qui compte à elle seule pour 18,2 ± 1,0 ZJ en 2015/2016.

Un autre phénomène distingue les événements de 1997-98 et 2015-16 : l’absorption accrue du rayonnement solaire dans l’océan Pacifique.

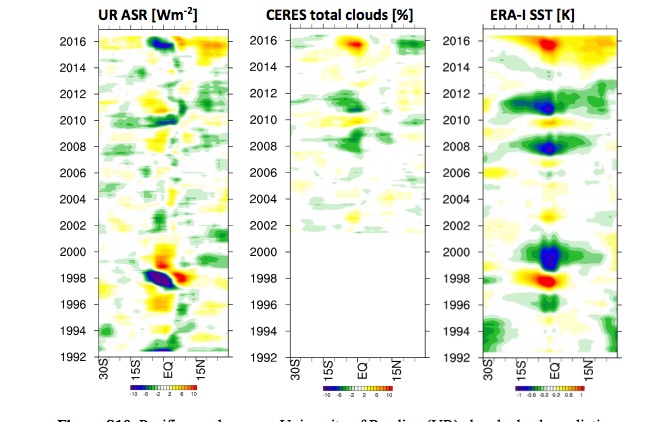

Le rayonnement net accumulé au sommet de l’atmosphère (que l’on appelle Top Of the Atmosphere, TOA) était positif en 2015-2016 : c’est-à-dire que l’absorption du rayonnement solaire (ASR) l’a emporté sur les anomalies d’énergie sortante à ondes longues (Outgoing longwave radiation, OLR) dans le Pacifique tropical. Cela contraste avec El Niño de 1997-1998, qui présentait une perte d’énergie nette vers l’espace.

Il y a eu en 2015-2016 une anomalie ASR positive prononcée dans les régions subtropicales du nord-est et, dans une moindre mesure, dans les régions subtropicales du sud-est en 2015-2016, ce qui n’était pas le cas en 1997/1998. Ces anomalies à grande échelle ont dépassé les anomalies OLR subtropicales et ont entraîné des anomalies de rayonnement nettes positives dans le Pacifique subtropical oriental. Avec comme résultat un surprenant gain d’énergie radiative nette au TOA en 2015/2016.

L’explication des anomalies ASR subtropicales peut être trouvée dans les anomalies SST positives persistantes prévalant depuis 2014, en particulier dans le Pacifique subtropical septentrional.

Les anomalies SST ont eu pour effet de réduire la couverture nuageuse de bas niveau dans cette région, ce qui a entraîné une réduction du rayonnement solaire réfléchi. Que ces anomalies de SST prononcées soient uniquement des vestiges du faible événement El Niño de 2014/2015 ou soient également associées au réchauffement de la planète reste une question ouverte, d’après l’étude de Michael Mayer.

Moyenne zonale du rayonnement solaire absorbé (Université de Reading) dans le Pacifique (gauche ; Wm-2) ; couverture totale des nuages par satellite (milieu ; pourcentage) ; SST ERA-Intérim (droite ; K). Les nuages sont montrés pour illustrer la relation entre les anomalies de SST et les anomalies ASR via les nuages. Source : Michael Mayer et al (2018).

Les observations de l’ASR au cours d’El Niño 2015-2016 font écho à une actualité scientifique qui a été largement relayée dans les médias récemment. D’après une étude parue dans Nature Geoscience le 25 février 2019, la Terre pourrait atteindre un point de basculement qui verrait les stratocumulus maritimes devenir instables et disparaitre. Ces stratocumulus maritimes couvrent 20% des océans des basses latitudes et sont particulièrement répandus dans les régions subtropicales. Ils refroidissent la Terre en réfléchissant les rayons du soleil.

Stratocumulus. Source : NASA Goddard.

D’après cette étude dirigée par Tapio Schneider (‘université Caltech en Californie), une concentration de C02 au-dessus de 1200 ppm (contre 410 ppm aujourd’hui) conduirait à la désintégration de ces stratocumulus. Le modèle à haute résolution utilisé indique que le point de rupture serait susceptible de provoquer une élévation de 8°C en plus du réchauffement lié au CO2.

Peut-on faire un lien entre ce phénomène de rupture des nuages bas et ce qui s’est passé dans le Pacifique lors d’El Niño 2015-2016 ?

J’ai pu contacter Tapio Schneider pour l’interroger à ce sujet. « La corrélation entre la température de surface de la mer et le rayonnement solaire absorbé (albédo réduit) sur les océans subtropicaux est cohérente avec ce que nous décrivons dans notre étude« , a répondu Tapio Schnieder.

Ces résultats s’appuient sur l’étude précédente de Clement et al. (2009), qui a également trouvé une corrélation entre la température de surface et le rayonnement solaire absorbé. L’enjeu est de taille car l’impact des nuages bas tropicaux sur la réflexion du rayonnement à ondes courtes constitue le feedback le plus incertain des modélisations du changement climatique. Les incertitudes à ce sujet expliquent plus de la moitié de la variance de la sensibilité climatique entre les modèles.

Tapio Schneider ajoute qu’entre temps, « plusieurs études ont appuyé cette description, dont un de nos articles. Ces résultats montrent globalement une corrélation entre les SST et la couverture nuageuse, et des études comme la nôtre montrent que cette corrélation dans les modèles est révélatrice de la réaction du modèle au réchauffement planétaire« .

Mais attention, l’étude de Tapio Schneider parlait d’un point de rupture avec une concentration de CO2 très élevée, quand pour le moment nous en sommes encore à étudier le lien éventuel entre changement climatique et couverture nuageuse. Pour Tapio Schneider, « ces résultats suggèrent simplement une rétroaction amplifiante des nuages bas sur le changement climatique. Il est difficile d’en conclure beaucoup sur les rétroactions non linéaires dont nous avons discuté dans notre étude, qui deviennent importantes à forte concentration de CO2« .

Les observations spatiales effectuées au cours des 15 dernières années montrent que, à des échelles de temps allant de la saison à l’année en année, la réflexion des ondes courtes par les nuages bas au-dessus des océans tropicaux diminue fortement lorsque la surface sous-jacente se réchauffe. Les modèles climatiques qui sont cohérents avec la covariance observée de la réflexion des nuages bas avec la température ont généralement une sensibilité climatique plus élevée. La covariance constante de la réflexion des nuages bas tropicaux avec la température de surface dans le climat actuel et dans des simulations climatiques semble indiquer que la température est un facteur clé du contrôle de la couverture nuageuse.

Pour résumer, on peut dire que les résultats présentés ici révèlent de grandes différences entre les bilans énergétiques des événements marquants El Niño de 1997/1998 et 2015/2016. En 2015/2016, le refroidissement typique d’El Niño fut plus faible que d’habitude en raison d’une absorption accrue du rayonnement solaire associée à une couverture nuageuse subtropicale anormalement basse et finalement compensée par une réduction exceptionnelle du transport de chaleur ITF.

Des mécanismes en jeu dans le bilan énergétique d’El Niño font écho à des mécanismes sur lesquels s’appuient une étude récente relative à la désintégration des stratocumulus, sans toutefois être comparables au point de rupture observé dans les modélisations avec plus de 1200 ppm de CO2.

L’absence de perte de chaleur dans le Pacifique tropical a empêché le basculement vers des conditions de La Niña plus durables après l’événement El Niño 2015/2016. Le Pacifique tropical est donc resté dans un état de recharge caractéristique de la phase positive de la PDO.

Catégories :Climat

Bonjour à tous,

Merci pour votre super article, mais celui-ci m’amène à me poser bien d’autres questions:

– Se pourrait il que les El Nino soient de moins en moins efficaces quant au relargage de chaleur, et donc de plus en plus fréquents ?

– Pourrait il exister un seuil pour l’énergie thermique des océans à partir du quel nous serions dans une sorte de El Nino permanent, une sorte d’équilibre des flux thermiques de l’océan vers l’atmosphère ?

– La progression du contenu thermique des océans est quasi linéaire depuis 40 ans. Cela peut-il durer longtemps comme ça ou existe t-il un niveau à partir duquel l’océan serait moins efficace dans son absorption (la courbe s’infléchirait), et où donc la répartition de chaleur se ferait de plus en plus au détriment de l’atmosphère ? (il me semble que cette question diffère de la précédente)

– Se pourrait il que l’effet de seuil à 1200ppm pour la disparition des stratocu n’en soit en fait pas un, mais qu’il s’agirait plutôt d’une diminution progressive des nuages à partir de nos conditions actuelles, sans pour autant que cette diminution soit forcément linéaire avec l’augmentation de CO2 ?

J’aimeJ’aime

Merci Asgarel. Ces questions sont intéressantes et les réponses restent ouvertes, il me semble.

– Se pourrait il que les El Nino soient de moins en moins efficaces quant au relargage de chaleur, et donc de plus en plus fréquents ?

Oui, Wenju Cai estime qu’El Nino et La Nina pourraient être plus fréquents et intenses. https://global-climat.com/2017/07/28/les-super-el-nino-deux-fois-plus-frequents-avec-15c-de-rechauffement/

Mais El Nino semble difficile à modéliser.

– Pourrait il exister un seuil pour l’énergie thermique des océans à partir du quel nous serions dans une sorte de El Nino permanent, une sorte d’équilibre des flux thermiques de l’océan vers l’atmosphère ?

En tout cas, une reconstruction des températures du Pacifique menée par Mark Pagani, couvrant 12 millions d’années, montre que cela ne s’est jamais produit. https://news.yale.edu/2014/04/03/no-permanent-el-ni-o-scientists-say-and-tropics-may-get-even-hotter

– La progression du contenu thermique des océans est quasi linéaire depuis 40 ans. Cela peut-il durer longtemps comme ça ou existe t-il un niveau à partir duquel l’océan serait moins efficace dans son absorption (la courbe s’infléchirait), et où donc la répartition de chaleur se ferait de plus en plus au détriment de l’atmosphère ? (il me semble que cette question diffère de la précédente)

J’ai lu ça quelque part. En tout cas, un océan plus chaud sera moins efficace pour absorber le CO2 et l’énergie absorbée par les océans va être relarguée dans le temps. Il y a cette étude très intéressante de James Hansen (https://pubs.giss.nasa.gov/docs/2011/2011_Hansen_ha06510a.pdf).

– Se pourrait il que l’effet de seuil à 1200ppm pour la disparition des stratocu n’en soit en fait pas un, mais qu’il s’agirait plutôt d’une diminution progressive des nuages à partir de nos conditions actuelles, sans pour autant que cette diminution soit forcément linéaire avec l’augmentation de CO2 ?

Des observations montrent une augmentation de l’énergie absorbée en lien avec la réduction des stratocumulus au-dessus d’une eau plus chaude. C’est le cas aussi des modèles étudiés et sélectionnés comme étant les plus crédibles, selon Tapio Schneider.

Mais ce dernier insiste sur le fait que les liens linéaires – qui ne sont eux-mêmes pas définitivement démontrés – n’ont pas la même ampleur que ceux étudiés dans son article, qui avance l’idée d’un point de basculement. Il faut 1200 ppm pour que le processus de disparition se mette vraiment en marche et 1300 ppm pour qu’il soit pleinement effectif.

J’aimeJ’aime

Merci pour ces réponses. Je me doute bien que ce sont des questions complexes qui n’auront pas de réponses franches dans l’immédiat. Mais ça reste des points d’inquiétude je trouve car tout cela ne semble pas complètement improbable.

Juste, par rapport à l’étude montrant l’absence d’El Nino permanent sur les derniers 12 millions d’années, la situation actuelle me semble tout de même incomparable pour la vitesse du réchauffement. Et intuitivement (l’intuition valant ce qu’elle vaut), on peut comprendre qu’un réchauffement naturel lent laisse du temps à l’énergie thermique d’osciller entre des phases Nino et Nina. Mais avec les vitesses de réchauffement actuelles, on pourrait craindre que les phases finissent par interférer et se confondre, non ? Cela ne pourrait il pas déjà être le cas avec 2 gros Nino de suite (1998/2016), et peut-être un troisième qui se prépare très rapproché en 2019 avec seulement un petit Nina entre les deux ? J’ai du mal à imaginer cette oscillation ENSO ne serait ce qu’à l’horizon 2050…

J’aimeJ’aime

Bonjour Johan,

Quand Tapio avance 1200ppm de CO₂, peut-il être sous-entendu « équivalent » ou bien en « absolu » s’il est considèré comme nulle l’évolution des autres GES (pas sûr non plus, soit une dépendance à d’autres boucles de rétroaction) ?

J’aimeJ’aime

Bonjour Ghtuz, c’est CO2 équivalent.

J’aimeJ’aime

Ah oui, ça change ma vision de la « chose ». On est déjà à 500 ppm en équivalent CO2. Au rythme où on va, je ne serais pas étonné d’être encore en vie quand ce seuil de 1200 ppm sera atteint…

J’aimeJ’aime

Ceci n’est effectivement pas pour nous pousser à l’optimisme. Sans compter que le méthane a une incidence sur l’ozone stratosphérique qui peut se répercuter de bien d’autres manières.

J’aimeJ’aime

Merci, Ghtuz, un article particulièrement intéressant.

J’aimeJ’aime

Bonjour Johan,

Sur le site « LE NOUVEAU PARADIGME », il est question de la récurrence des phénomènes El Nino. http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-el-nino-un-phenomene-moins-previsible-que-prevu-114180049.html

On y dit notamment ceci:

Suite à un datage radioactif d’échantillons de coraux collectés sur Christmas Island et Fanning Island, qui font toutes deux partie de l’archipel de Line Islands dans le Pacifique central, les mesures de ces datages indiquent que des variations sur le long terme de la magnitude et de la fréquence des phénomènes ENSO au cours du 20ème siècle étaient en moyenne beaucoup plus importantes qu’à tout moment connu des 7000 dernières années, d’après ce que les chercheurs indiquent dans le journal Science.

Néanmoins, il y a eu de courts intervalles, notamment au début des années 1600, où la variabilité des phénomènes ENSO était même plus forte qu’au cours du siècle dernier.

Les scientifiques ne savent pas précisément pourquoi la variabilité des phénolmènes ENSO au 20ème siècle est tellement plus élevée qu’elle ne l’était au cours des siècles précédents. Cela pourrait être lié aux concentrations accrues de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, mais cela ne peut pas être prouvé avec la quantité limitée de données climatiques disponibles, d’après elle.

J’aimeJ’aime

Bonjour Jacques,

Les modèles climatiques simulent un affaiblissement de la circulation de Walker en réponse à une augmentation des gaz à effet de serre (https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2015GL065463).

On s’attend à un affaiblissement de la circulation car les précipitations moyennes augmentent plus lentement que la vapeur d’eau atmosphérique. Cela aurait tendance à favoriser El Nino.

Les observations ne confirment pas cela cependant et avec l’épisode du « hiatus », cela a même été l’inverse (https://www.nature.com/articles/nclimate2330). Le réchauffement important de l’Atlantique pourrait en être en partie responsable, en raison des connexions atmosphériques. Il y a aussi eu un épisode de PDO négative marqué par des alizés très puissants. Nous sommes probablement dans une PDO positive et il sera intéressant de voir comment ça va évoluer. Il me semble qu’il est encore bien difficile d’y voir clair.

J’aimeJ’aime

(Avec l’accent enthousiaste du chroniqueur en direct de la Bourse de Paris à l’heure du déjeuner):

« Nouveau record d’émissions anthropiques de CO2 en février, encore plus tôt que d’habitude! »

https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/notre-planète-vient-détablir-un-nouveau-record-effrayant-de-co2/10156451871038191/

J’aimeJ’aime

Si on cherche de la bonne nouvelle, en voici une autre qui va peut-être être plus concrète qu’un simple taux atmosphérique :

https://phys.org/news/2019-03-fatal-horizon-driven-acidification-marine.html

(pdf)

J’aimeJ’aime